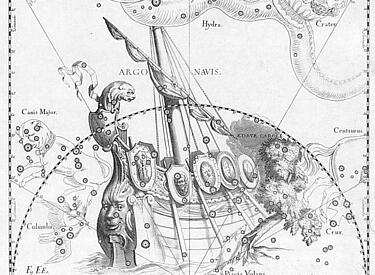

Sternbild Großer Hund - lat. Canis Major, Canis Majoris (Gen.), deutsch: Großer Hund, Kurzbezeichnung CMa.

Lage, Größe und Sichtbarkeit

Das Sternbild Großer Hund liegt zwischen den Sternbildern Orion, Einhorn, Puppis, Taube und Hase. Es nimmt am Himmel eine Fläche von 380 Quadratgrad ein. In der Liste der Sternbilder liegt es daher auf dem 43. Rang. Das Sternbild Großer Hund ist deutlich kleiner als z. B. das Sternbild Krebs oder das Sternbild Widder. Es ist jedoch sehr auffällig, da es viele helle Sterne enthält- Einer davon ist Sirius, der hellste Fixstern am Himmel. Durch seine hellen Sterne zieht das Sternbild Großer Hund seit Jahrtausenden alle Blicke auf sich. In Mitteleuropa ist nur im Winter zu sehen, es kulminiert am 1. Januar.

Geschichte und Mythologie

Das Sternbild Großer Hund ist eines der 48 klassischen Sternbilder der Antike. Es soll gemeinsam mit dem Sternbild Kleiner Hund die beiden Jagdhunde des Orion darstellen. Schon im dritten Jahrhundert vor Christus schilderte der Dichter Aratos von Soloi in seinem berühmten Astronomie-Lehrgedicht „Phainomena“, wie der Große Hund als Wachhund auf seinen Hinterbeinen laufend mit Sirius in seinem Maul treulich Orion am Himmel folgt. Der Astronom Eratosthenes von Kyrene (er berechnete als Erster den Erdumfang) führte das Sternbild auf den Hund Lailaps zurück. Lailaps war ein Jagdhund, der so schnell war, dass ihm keine Beute entkommen konnte. Zeus schenkte den schnellen Hund seiner Geliebten Europa. Ihr Sohn Minos schenkte ihn später der Prinzessin Prokris von Athen, die den Jäger Kephalos heiratete. Leider kam Prokris auf einen Jagdausflug ums Leben, als Kephalos sie in dichtem Gebüsch mit einem Reh verwechselte und mit seinem Speer durchbohrte. Als Sühne für das Unglück wurde Kephalos nach Theben verbannt. Dort gab es eine Füchsin, die beim Vieh und beim Jagdwild großen Schaden anrichtete, weil es durch einen Zauber der Götter unmöglich war, sie einzufangen. Die Bauern, Hirten und Jäger Thebens waren verzweifelt. Darum setzte Kephalos seinen Hund Lailaps auf diese Füchsin an. Fortan jagte der Hund, dem keine Beute entgehen konnte, unermüdlich hinter der Füchsin her, die Dank göttlichem Zauber nie gefangen werden konnte. Zeus machte diese sinnlose Jagd ein Ende, indem er den Lailaps als Sternbild an den Himmel versetzte. In Ägypten sah man in dem Sternbild die Verkörperung des schakalköpfigen Totengotts Anubis. Die Römer interpretierten das Sternbild als himmlische Darstellung des dreiköpfigen Cerberos, des Wachhunds des Totenreichs. Cerberos ließ jedermann freundlich wedelnd ins Totenreich ein, ließ aber niemanden wieder hinaus.

Markante Sterne

Im Sternbild Großer Hund ist Sirius der mit Abstand auffälligste Stern. Sein Anblick begeisterte schon die Astronomen der Antike: „Reich gekleidet und vielfarbig kommt er daher, er funkelt rasant und wechselt dabei die Farben von Rubin über Safir nach Smaragd und Amethyst. Und je höher er am Himmel steigt, desto dominanter wird er, seine Strahlen funkeln prachtvoller als der prächtigste Brilliant, nicht nur einfach rein weiß, sondern in allen Farben irisierend“. Sirius spielte in vielen Kulturen des Altertums eine zentrale Rolle. Die ältesten schriftlichen Erwähnungen stammen aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. Im Akkad und Babylon fungierte er als Zeitgeber für die Berechnung der Schaltjahre. Im Alten Ägypten kündigte der Aufgang des Sirius am Morgenhimmel zur Sommersonnenwende die Zeit der nahenden Nilüberschwemmungen an. Heute erfolgt der Aufgang des Sirius am Morgenhimmel in Assuan nicht mehr zur Sommersonnenwende, sondern am 1. August. Der Name Sirius („Seirios“) taucht erstmals in Schriften des griechischen Dichter Hesiod im 7. Jahrhundert v. Chr. auf, er bedeutet „der Sengende“. In Griechenland machte man ihn für die heftige Sommerhitze verantwortlich, die im Juli ihren Höhepunkt erreicht. Da Sirius der Hauptstern im Großen Hund ist, nennt man diese Tage auch heute noch die „Hundstage“.Der Anblick des Sirius im Fernrohr ist schlicht umwerfend. Er erscheint hier so strahlend hell, dass sein Anblick die Dunkelanpassung der Astronomenaugen für die Deep-Sky Beobachtung ruiniert. Wenn man beabsichtigt, Sirius im Fernrohr zu beobachten, sollte man diese Beobachtung erst zum Abschluss der Beobachtungsnacht durchführen.Sirius ist -1,44m hell, er ist der hellste Stern des Nachthimmels. Er ist ein Stern der Spektralklasse A1 und liegt nur 8,6 Lichtjahre von uns entfernt, 550.000 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Sirius hat die dreiundzwanzigfache Leuchtkraft der Sonne, 2,3 Sonnenmassen und 1,8 Sonnendurchmesser. Aufgrund seiner Eigenbewegung wandert Sirius pro Jahr um ca. 1,324 Bogensekunden am Himmel, im Laufe von 2000 Jahren macht das eine Verschiebung von ca. 1,5 Vollmonddurchmessern aus. Vor 4000 Jahren lag die Position des Sirius somit ca.1,5° weiter nördlich als heute.Sirius ist ein Doppelstern. Sein Begleiter Sirius B ist ein Weißer Zwergstern von einer Sonnenmasse und einem Durchmesser von nur 30.000 km. Sirius B hat zurzeit elf Bogensekunden Abstand von Sirius und ist 8,6m hell. Er sollte in jedem kleinen Teleskop zu sehen sein. Da der -1,4m helle Sirius zehntausend Mal heller leuchtet als Sirius B, wird der Weißen Zwerg durch Sirius völlig überstrahlt. Man braucht eine sehr gute Luftruhe und muss im langbrennweitigen Fernrohr großer Öffnung sehr hoch vergrößern, um die Chance zu bekommen, Sirius B am Okular mit eigenen Augen zu sehen. Sirius B wurde 1862 von Alvan Clarke mit einem 18-zölligen Refraktor entdeckt. Bereits vorher war durch die langfristige Beobachtung der Eigenbewegung des Sirius bekannt, dass der Begleiter existierte, man hatte aus diesen Messdaten längst die Umlaufperiode und die Masse von Sirius B bestimmt. 1862 ging die Nachricht der Entdeckung von Sirius B durch die Weltpresse. Seit 1863 wurde Sirius B weltweit in allen Neuausgaben der Lexika und Enzyklopädien beschrieben. Erstaunlicherweise wunderte sich noch 1975 ein bekannter Autor gemeinsam mit einer breiten Leserschaft öffentlich darüber, dass das Volk der Dogon im Mali über Sirius B, die Stellung der Sonne im Sonnensystem und die vier Jupitermonde bereits um 1930 gut Bescheid wusste. Dabei waren diese astronomischen Kenntnisse damals seit sieben Jahrzehnten in jeder Enzyklopädie nachzulesen, selbst in Mali.

Besondere Sterne (Doppelsterne, Veränderliche)

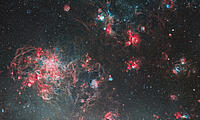

Die Wintermilchstraße verläuft von Nordwest nach Südost quer durch das Sternbild Großer Hund. Daher gibt es in diesem Sternbild viele Offene Sternhaufen und helle Sterne. Vor einigen Millionen Jahren muss es hier eine Phase intensiver Sternbildung gegeben haben, die sich derzeit im benachbarten Sternbild Orion fortsetzt. Ein deutlicher Hinweis darauf ist das Vorhandensein von vielen heißen jungen Überriesensternen der Spektralklasse B im Sternbild Großer Hund: Ca. 5,5° westlich von Sirius liegt der 2m helle Mirzam (Beta Canis Majoris). Mirzam ist ein Stern der Spektralklasse B1, ein Riese mit 7600 Sonnenleuchtkräften in 465 Lichtjahren Entfernung. Ca. 8,3° südsüdöstlich von Sirius liegt der 3m helle Omicron2 Canis Majoris, ein Überriese mit 70.000 Sonnenleuchtkräften in ca. 3400 Lichtjahren Entfernung. 2,6° weiter südsüdöstlich liegt der 1,8m helle Wezen (Delta Canis Majoris). Wezen ist ein Überriese in 2100 Lichtjahren Entfernung, mit über 50.000 Sonnenleuchtkräften. 4,5° südöstlich von Wezen liegt der 2,5m helle Aludra (Eta Canis Majoris), ebenfalls ein Überriese, 2700 Lichtjahre entfernt, mit über 55.000 Sonnenleuchtkräften. 3,5° südwestlich von Wezen liegt der 1,5m helle Adhara (Epsilon Canis Majoris), Adhara ist 680 Lichtjahre entfernt und hat 9.000 Sonnenleuchtkräfte. Adhara ist ein Doppelstern, sein 8m heller Partnerstern steht in 7 Bogensekunden Abstand.Ca. 4,5° östlich von Sirius liegt der 4,1m helle Muliphein (Gamma Canis Majoris).Um 1600 war Gamma der dritthellste Stern des Sternbilds, 1670 verschwand er für 23 Jahre, seitdem wird er langsam wieder heller. Gamma ist ein Riese des Spektraltyps B8 mit 2700 Sonnenleuchtkräften.3,8° nordöstlich von Sirius liegt der 4,6m helle Doppelstern My Canis Majoris. Die beiden unterschiedlich hellen Partner stehen voneinander in drei Bogensekunden Abstand, der hellere Partner ist gelb, der schwächere weiß. My Canis Majoris ist ca. 900 Lichtjahre von uns entfernt.

Sehenswerte Deep-Sky-Objekte

Ca. 2,6° nordöstlich von Wezen liegt der 4,4m helle Tau Canis Majoris. Der Stern Tau dient als Wegweiser zum dem Offenen Sternhaufen NGC 2362, denn er ist das hellste Mitglied in diesem Sternhaufen, beide sind 5000 Lichtjahre entfernt. NGC 2362 ist einer der jüngsten Offenen Sternhaufen der Milchstraße, er ist erst eine Million Jahre alt und enthält daher noch viele junge und sehr heiße Überriesensterne. Tau Canis Majoris hat über 50 Sonnenmassen und ca. 50.000 Sonnenleuchtkräfte. NGC 2362 enthält ca. 40 Sterne und ist in jedem Teleskop sehr schön anzuschauen.Ca. 4° südlich von Sirius liegt der helle Offene Sternhaufen M41. Da er sehr ausgedehnt ist. lässt er sich am besten bei niedrigen Vergrößerungen beobachten. Schon Aristoteles hat M41 um 365 vor Christi Geburt als „nebliges Fleckchen“ unterhalb des Sterns Sirius erwähnt. M41 enthält über 100 Sterne und ist ca. 2300 Lichtjahre entfernt.Ca. 3,5° östlich von Gamma Canis Majoris liegt der Offene Sternhaufen NGC 2360. Er ist ausgedehnt und enthält viele schwache Sterne. Im kleinen Teleskop sollte man ihn nicht zu hoch vergrößern. Im Zwölfzöller zeigt NGC 2360 über 100 Sterne.Das Sternbild Großer Hund enthält viele weitere leuchtschwache Offene Sternhaufen. Aufgrund seiner horizontnahen Lage am Himmel stören Horizontdunst und Lichtverschmutzung bei der Beobachtung dieser Objekte. Doch wenn die Beobachtungsbedingungen günstig sind, lohnt es sich, mit Fernglas und Fernrohr im Sternbild Großer Hund auf die Jagd nach Deep-Sky-Objekten zu gehen.

Über den Autor Günther Bendt

Günther Bendt ist Jahrgang 1951, Diplompädagoge und Ingenieur für Physikalische/Biomedizinische Technik. Er arbeitete in internationalen Unternehmen der Medizintechnik und war zuletzt mehrere Jahrzehnte Technischer Redakteur in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit dem Sommer 2016 ist er im Ruhestand.

Als Kind beobachtete er zufällig eine Mondfinsternis, dieses Erlebnis weckte sein Interesse an der Astronomie. Seit 1997 macht er Führungen für Besuchergruppen der Volksternwarte Aachen. Er ist aktives Mitglied im Arbeitskreis Astronomie der Sternwarte. Seit 2000 wartet er die technische Ausstattung der Sternwarte.

Bei Astronomie.de erstellt er seit 2004 u. a. die monatliche Himmelsvorschau. Seit 2008 präsentiert er im Arbeitskreis Astronomie seine monatlichen „Neuigkeiten aus der Astronomie“.

Als astronomischer Betreuer hat Günther Bendt seit 2009 diverse Reisegruppen für Astronomie.de und für andere Veranstalter auf Sonnenfinsternisreisen nach China und Australien, zum Venustransit auf Island sowie zu diversen Polarlichtbeobachtungen im winterlichen Lappland begleitet. Er war bei fünf Reisen zum Nordkap auf einem Expeditionsschiff Kreuzfahrt-Lektor für Astronomie und Polarlicht. Auf fünf Kontinenten hat er bislang acht Totale Sonnenfinsternisse erlebt.