Sternbild Skorpion (lat. Scorpius)

Lage, Größe und Sichtbarkeit

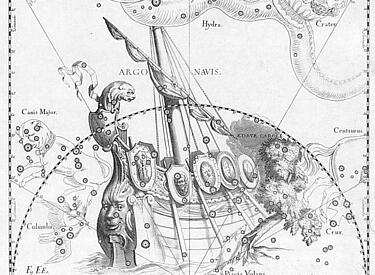

Das Sternbild Skorpion liegt zwischen dem Sternbild Schlangenträger im Norden, dem Den Sternbildern Schütze und Südliche Krone im Osten, den Sternbildern Altar und Winkelmaß im Süden und den Sternbildern Waage und Zentaur im Westen. Es nimmt am Himmel eine Fläche von 497 Quadratgrad ein und ist damit kleiner als das Sternbild Waage. Durch die Anordnung seiner Sterne ist das Sternbild Skorpion am Himmel leicht zu identifizieren, man kann darin mühelos einen Skorpion erkennen, der seinen mit Giftstachel bewehrten Schwanz drohend und zum Stich bereit nach oben krümmt. Das Sternbild kulminiert Ende Mai, in Mitteleuropa bleiben jedoch die südlichsten Teile des Sternbilds unter dem Horizont verborgen. Die nördlichen Sterne des Skorpions steigen bei der Kulmination nur wenig über den Horizont, wodurch ihre Beobachtung häufig durch horizontnahe Dunstschichten behindert wird. In Südeuropa und in Nordafrika zeigt sich der Skorpion in jeder klaren Sommernacht als ein prächtiges Sternbild, denn es enthält viele leuchtkräftige Sterne, schöne Doppelsterne, schöne Offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen und Nebelregionen.

Geschichte und Mythologie

Das Sternbild Skorpion ist eines aus der Liste der 48 klassischen Sternbilder, die Claudius Ptolemäos im 2. Jahrhundert n. Chr. beschrieb. Das Sternbild Skorpion gab es aber schon lange vor der klassischen Antike. Um 3000 v. Chr. symbolisierte es Ishchara, die Göttin der Krieges und des Eides. Damals hieß das Sternbild Girtab. Dieser Name lebt heute noch als Eigenname des Sterns Kappa Scorpii weiter. Girtab ist ein frühsumerisches Wort und bedeutet „Skorpion“. Die Akkader übernahmen das Sternbild von den Sumerern, und die Babylonier übernahmen es von den Akkadern. Von Babylon aus gelangte die Kenntnis dieses Sternbilds im 7. Jahrhundert v. Chr. nach Ägypten, und über Kleinasien kam es ins antike Griechenland.

Das Sternbild Skorpion liegt auf dem südlichsten Teil des Ekliptikbogens und ist damit eines der Tierkreissternbilder. Ursprünglich war es eines der größten Sternbilder am Himmel, denn es umfasste zwei Sternzeichen des Tierkreises. Die Römer schnitten den westlichen Teil des Sternbilds ab und machten aus diesem Teil das Sternbild Waage. Als im 20. Jahrhundert die Grenzen zwischen den Sternbildern erstmals international verbindlich festgelegt wurden, wurde ein nördlicher Teil des Sternbilds Skorpion dem Sternbild Schlangenträger zugeordnet. Aufgrund diese Veränderung der Sternbildgrenzen liegen jetzt nur noch 9° des Ekliptikbogens im heutigen Sternbild Skorpion, um 250 v. Chr. betrug der Anteil des damaligen Sternbilds Skorpion am Ekliptikbogen 45°. Damals nannte man dieses Sternbild auch das „große Zeichen“.

Der Skorpion spielt eine zentrale Rolle in der Orionsage der antiken griechischen Mythologie. Orion war ein unehelicher Sohn Poseidons und gilt bis heute als der mächtigste aller Jäger. Orion jagte jedoch nicht jagdgerecht mit Jagdhund, Pfeil oder Speer, sondern lief schnell hinter seinen Jagdtieren her, holte sie rasch ein und schlug sie im Laufen mit seiner mächtigen Bronzekeule tot. In den Sagen des klassischen Altertums kommt er nur als ein rücksichtsloser Totschläger der Tierwelt und als Vergewaltiger hübscher junger Frauen vor. Ansonsten wird dort über ihn nur berichtet, wie er zu Tode kam.

Gegenüber der Erdgöttin Gaia hatte sich Orion damit gebrüstet, er könne problemlos ein jedes Geschöpf töten, das sie hervorbringe. Darüber ärgerte sich die Gaia so sehr, dass sie einen kleinen und sehr giftigen Skorpion zu Orion schickte. Der Skorpion kroch unbemerkt aus einer Erdspalte hervor und stach den Orion in die Ferse, und Orion starb durch den Stich. Eine andere Version der Geschichte berichtet, dass Orion versuchte, die Göttin Artemis zu vergewaltigen, worauf diese ihm voller Abscheu und Ekel den Skorpion schickte, der den Orion stach und tötete. Nach Orions Tod wurden der Skorpion sowie Orion als Sternbilder an den Himmel versetzt, und zwar so, dass sie dort nie gemeinsam sichtbar sind. Geht das Sternbild Orion unter, geht das Sternbild Skorpion auf, und ist das Sternbild Skorpion untergegangen, geht das Sternbild Orion auf.

Markante Sterne

Der hellste Stern des Sternbilds Skorpion ist der 0,9m helle Antares. Antares ist ein Roter Überriesenstern von über einer Milliarde Kilometern Durchmesser, er hat ca. 15 Sonnenmassen, 9000 Sonnenleuchtkräfte und liegt ca. 520 Lichtjahre von uns entfernt. Der Name Antares soll darauf hinweisen, dass der Stern am Nachthimmel in Farbe und Helligkeit wie ein Gegenstück zu Planeten Mars erscheint (Mars ist der römische Name des griechischen Kriegsgottes Ares). Antares ist ein Doppelstern, sein 6,5m heller Partner steht in nur drei Bogensekunden Abstand und erscheint grünlich. Ca. 8,5° nordwestlich von Antares liegt der 2,5m helle Stern Graffias (Beta Scorpii). Graffias ist 600 Lichtjahre entfernt und hat 2700 Sonnenleuchtkräfte. Er ist ein Doppelstern, der schon in kleinen Fernrohren gut zu sehen ist. Ca. 3° südlich von Beta liegt der 2,3m helle Stern Dschubba (Delta Scorpii). Der Stern bezeichnet im Sternbild die Stirn des Skorpions, er ist ein blauweißer Hauptreihenstern in 540 Lichtjahren Entfernung, mit 3300 Sonnenleuchtkräften. Ca. 3,5° südlich von Dschubba liegt der 2,9m helle Pi Scorpii, ein blauweißer Stern in 450 Lichtjahren Entfernung und mit 1700 Sonnenleuchtkräften. Zwischen Antares und Pi liegt der 2,9m helle Stern Alniyat (Sigma Scorpii). Im kleinen Fernrohr betrachtet, erweist sich Alniyat als Doppelstern. Der hellere Partner von Alniyat ist ein blauweißer Stern, ca. 800 Lichtjahre entfernt, mit über 4000 Sonnenleuchtkräften. Sein kleiner Begleiter ist nur 9m hell und steht in 20 Bogensekunden Abstand vom helleren Partner. 2,3° südöstlich von Antares liegt der 2,8m helle Tau Scorpii, er ist 450 Lichtjahre weit weg und hat ca. 2000 Sonnenleuchtkräfte.

Der 1,6m helle Shaula (Lambda Scorpii) bezeichnet im Sternbild den Stachel des Skorpions, Shaula liegt ca. 17° südöstlich von Antares und ist ein blauweißer Stern mit ca. 1700 Sonnenleuchtkräften. Dicht neben Shaula liegt der 2,7m helle Lesath (Ypsilon Scorpii), ca. 600 Lichtjahre weit weg, mit ca. 1700 Sonnenleuchtkräften. Diese beiden Sterne können bei günstigen Beobachtungsbedingungen von Mitteleuropa aus während ihres Meridian-durchgangs dicht über dem Horizont erkannt werden.

Der 2,4m helle Girtab (Kappa Scorpii) und der 1,9m helle Sargas (Theta Scorpii) liegen so weit südlich, dass sie von Mitteleuropa aus stets unter dem Horizont bleiben. Den Namen „Sargas“ hatte Theta schon bei den Sumerern.

Sehenswerte Deep-Sky-Objekte

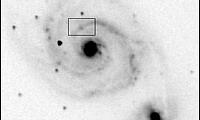

Ca. 1,2° westlich von Antares liegt der Kugelsternhaufen M4. M4 ist nicht sehr hell und enthält weniger Sterne als viele andere Kugelsternhaufen, doch M4 ist nur 7000 Lichtjahren von uns entfernt, er ist der am nächsten stehende Kugelsternhaufen, daher kann man ihn mit jedem kleinen Fernrohr in viele Sterne aufgelöst sehen. In lichtstarken Fernrohren größerer Öffnung bietet M4 einen faszinierenden Anblick.

Ca. 4,5° nördlich von Shaula liegt der Offene Sternhaufen M6. Er ist einer der hellsten Offenen Sternhaufen am Himmel, doch von Mitteleuropa aus erscheint M6 wegen seiner horizontnahen Position häufig schwächer, als er tatsächlich ist. Im Fernglas werden die hellsten Sterne von M6 aufgelöst, in einem lichtstarken Fernrohr kann man in M6 bei sternklarem Himmel über 100 Sterne, wobei ihre Anordnung an die ausgebreiteten Flügel eines Schmetterlings erinnert, weshalb der Sternhaufen auch unter dem Namen „Schmetterlingshaufen“ bekannt ist. Ca. 4,5° nordöstlich von Shaula ist im Fernglas der Offene Sternhaufen M7 zu sehen, sofern der Himmel bis zum Horizont herab dunkel und sehr klar ist.

Auf der Mitte der Verbindungslinie von Antares nach Graffias liegt der kleine, aber helle Kugelsternhaufen M80. Kein Kugelsternhaufen des Himmels zeigt eine dichtere Sternkonzentration als M80, man braucht jedoch langbrennweitige Fernrohre großer Öffnung, wenn man M80 bis ins Zentrum in einzelne Sterne aufgelöst sehen möchte.

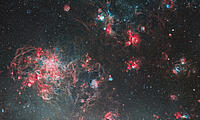

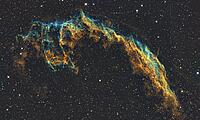

Auf vielen lang belichteten Himmelsaufnahmen der Region um Antares kann man mehrere Reflexionsnebel sehen, die von hellen Sternen farbig beleuchtet werden. Leider sind solche Aufnahmen in Mitteleuropa aufgrund der südlichen Lage des Sternbilds selten möglich.

Die Maori in Neuseeland sehen in der gekrümmten Sternenreihe dieses Sternbilds keinen Skorpion, sondern den riesigen Angelhaken, mit dem die Urmutter bei der Erschaffung der Welt das Land vom Meeresboden an die Oberfläche holte. In Neuseeland leben keine Skorpione.

Über den Autor Günther Bendt

Günther Bendt ist Jahrgang 1951, Diplompädagoge und Ingenieur für Physikalische/Biomedizinische Technik. Er arbeitete in internationalen Unternehmen der Medizintechnik und war zuletzt mehrere Jahrzehnte Technischer Redakteur in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit dem Sommer 2016 ist er im Ruhestand.

Als Kind beobachtete er zufällig eine Mondfinsternis, dieses Erlebnis weckte sein Interesse an der Astronomie. Seit 1997 macht er Führungen für Besuchergruppen der Volksternwarte Aachen. Er ist aktives Mitglied im Arbeitskreis Astronomie der Sternwarte. Seit 2000 wartet er die technische Ausstattung der Sternwarte.

Bei Astronomie.de erstellt er seit 2004 u. a. die monatliche Himmelsvorschau. Seit 2008 präsentiert er im Arbeitskreis Astronomie seine monatlichen „Neuigkeiten aus der Astronomie“.

Als astronomischer Betreuer hat Günther Bendt seit 2009 diverse Reisegruppen für Astronomie.de und für andere Veranstalter auf Sonnenfinsternisreisen nach China und Australien, zum Venustransit auf Island sowie zu diversen Polarlichtbeobachtungen im winterlichen Lappland begleitet. Er war bei fünf Reisen zum Nordkap auf einem Expeditionsschiff Kreuzfahrt-Lektor für Astronomie und Polarlicht. Auf fünf Kontinenten hat er bislang acht Totale Sonnenfinsternisse erlebt.