Sternbild Stier (lat. Taurus)

Lage, Größe und Sichtbarkeit

Das Sternbild Stier liegt zwischen den Sternbildern Zwillinge, Orion, Eridanus, Walfisch, Widder, Perseus und Fuhrmann. Es hat eine Fläche von 797 Quadratgrad. In der Liste der Sternbilder steht es damit an der 18. Position. Schaut man sich das Sternbild an, kann man in der Anordnung seiner Sterne keine Stiergestalt erkennen. In der Nordhälfte des Sternbilds sieht man lediglich eine dreieckige Anordnung von Sternen um einen hellen, orange leuchtenden Stern, die stellen den Kopf des Stiers dar. Zwei helle Sterne stehen östlich davon, sie markieren die Spitzen der beiden Stierhörner. Im Nordosten des Sternbilds erkennt man eine enge Gruppe von Sternen, die Plejaden. Die Plejaden galten in der Antike als ein eigenes Sternbild, werden aber heute zum Sternbild Stier gerechnet.

Geschichte und Mythologie

Das Sternbild Stier gehört zu den ältesten Sternbildern. Schon um 5000 v. Chr. wurde der sumerische Gott Enki als „himmlischer Stier“ bezeichnet. Damals lag der Frühlingspunkt im Sternbild Stier. Wenn die Sonne auf ihrem jährlichen Weg durch die Sternbilder des Tierkreises durch den Stier zog, begann der Frühling, und damit begannen das Wachstum auf den Feldern und die Feldarbeit. Zur Zeit der griechischen Antike war der Frühlingspunkt vom Sternbild Stier in das Sternbild Widder gewandert. Das Sternbild Stier verlor dadurch seine frühere Bedeutung, galt aber weiterhin als die Darstellung eines schönen und besonderen Stiers. Heute liegt der Frühlingspunkt im Westteil des Sternbilds Fische, und in einigen tausend Jahren wird er im Sternbild Wassermann liegen, denn im Laufe von jeweils 26000 Jahren durchwandert der Frühlingspunkt einmal den gesamten Tierkreis.

Aus der klassischen Antike wurden mehrere mythologische Geschichten zum Sternbild Stier überliefert. Die bekannteste dieser Erzählungen sieht in dem Sternbild eine Verkörperung des Zeus, als der in Gestalt eines Stieres die phönizische Königstochter Europa über das Meer nach Kreta entführte. Zeus hatte sich dieser Ertählung nach in Gestalt eines schönen weißen Stiers an den Strand von Tyrus begeben, wo sich Europa und ihre Freundinnen ahnungslos und ausgelassen vergnügten. Dort legte sich der Stier freundlich und sanft nieder, ließ sich von den Mädchen mit Blumen schmücken, ließ sich von ihnen streicheln, ließ zu, dass Europa auf ihm ritt, schritt dabei mit ihr artig am Saum der sich brechenden Wellen entlang, ging dann tiefer in die schäumenden Wellen hinein und schwamm schließlich mit der sich an ihn klammernden Europa hinaus aufs offene Meer. In Kreta stieg er an Land, verwandelte sich vor Europas Augen in den berückenden Zeus und verführte sie. Dadurch wurde Europa die Mutter des Minos (zumindest behauptete Minos das später), Minos war König von Kreta und der Vater der Ariadne.

Andere antike Autoren sahen in dem Sternbild den mächtigen Stier, den Herkules auf Kreta einfing und von dort nach Mykene brachte. Wieder andere sahen in dem Sternbild die Verkörperung der Io, der schönen Geliebten des Zeus, welche dieser in eine Kuh verwandelte, um sie in dieser Gestalt vor der Rache seiner eifersüchtigen Gattin Hera zu schützen. Hera kam trotzdem dahinter und schickte Io eine böse Stechfliege, vor der Io solche Angst bekam, dass sie in ihrer Kuhgestalt ins Meer flüchtete.

Markante Sterne

Der hellste Stern in der dreieckigen Anordnung von Sternen ist Aldebaran (Alpha Tauri), er stellt im Sternbild das Auge des Stiers dar. Aldebaran ist ein 0,8m heller Roter Riese der Spektralklasse K5, 65 Lichtjahre von uns entfernt. Er ist einer der wenige Sterne erster Größe, die gelegentlich vom Mond verdeckt werden können. Beobachtet man dieses Ereignis bei zunehmendem Mond im Fernrohr, erscheint der Stern dem Beobachter im Moment der Bedeckung wie ausgeknipst. Im Jahr 509 v. Chr. beobachteten Astronomen in Athen die Bedeckung Aldebarans durch den Mond. Edmond Halley studierte und überprüfte ihre Aufzeichnungen und entdeckte, dass Aldebaran damals am Himmel zehn Bogenminuten weiter nördlich gestanden haben muss als heute. So fand Halley heraus, dass auch Fixsterne eine Eigenbewegung haben.

Die um Aldebaran liegenden Sterne bilden den Kernbereich des Offenen Sternhaufens der Hyaden. Dieser Sternhaufen liegt 148 Lichtjahre von uns entfernt hinter Aldebaran, der nur 70 Lichtjahre von uns entfernt ist, Aldebaran ist kein Mitglied dieses Sternhaufens.

Der Stern Nath (Beta Tauri) markiert die Spitze des oberen Stierhorns. Nath ist ein blauweißer Stern in 160 Lichtjahren Entfernung, 1,8m hell, mit 1700 Sonnenleuchtkräften. Ca. 8° südlich von Nath finden wir den 3m hellen Zeta Tauri, mit ca. 4000 Sonnenleuchtkräften. Dieser Stern markiert die Spitze des unteren Stierhorns.

Hyaden

Die Hyaden enthalten viele helle Sterne, doch keiner dieser Sterne trägt heute einen Eigennamen. Jeder der antiken Astronomen hat zu seiner Zeit für die einzelnen Sterne der Hyaden jeweils andere Namen verwendet als seine Vorgänger, Zugleich hat keiner daran gedacht, die Position anzugeben, an der welcher von ihm mit welchem Namen versehene Stern stand. Daher werden die antiken Namen der Hyadensterne heute nicht mehr verwendet. Der 3,6m helle Gamma Tauri liegt in der Mitte des Stierkopfes und gehört zu den Hyaden. Der 3,4 m helle Theta Tauri liegt zwischen Gamma und Aldebaran und erscheint schon mit dem bloßen Auge als Doppelstern. Ca. 2,6° nördlich von Aldebaran liegt der 3,5m helle Stern Epsilon Tauri. Zwischen Gamma und Epsilon liegen die drei Sterne Delta 1, Delta 2 und Delta 3 Tauri. Der 3,5m helle Stern Lambda Tauri liegt 6° südwestlich von Gamma an der Spitze des Stierkopfs. Lambda ist ein schöner Bedeckungsveränderlicher, alle 3,85 Tage fällt seine Helligkeit von 3,3m auf 4,2m ab.Die Hyaden werden in den Büchern von Homer und Plinius als „Regengestirn“ bezeichnet. Waren die Hyaden am Nachthimmel zu sehen, stellten sich die Menschen auf Regenwetter ein. In der griechischen Mythologie galten die Hyaden als Töchter des Titanen Atlas und der Aethra. Als ihr geliebter Bruder Hyas auf der Jagd durch einen wilden Eber getötet wurde, wurden seine Schwestern von der Trauer um ihren Bruder so überwältigt, dass sie seitdem immerzu weinen mussten. Daher wurden sie von Zeus an den Himmel versetzt, seitdem fallen ihre Tränen der Trauer aus dem grauen Himmel als Regen auf die Erde.

Die praktisch denkenden Römer sahen in dem Sternhaufen der Hyaden keine trauernden Schwestern, sondern einen Wurf Ferkelchen („Succulae“), die sich munter um ihre Muttersau (Aldebaran) scharen.Im Fernglas sieht man die Hyaden als einen Sternhaufen aus über hundert Sternen. Tatsächlich enthält dieser Sternhaufen über 250 Sterne, die sich gemeinsam gradlinig durchs All bewegen. Viele dieser Sterne sind tausendfach leuchtkräftiger als unsere Sonne, doch da sie 10 Millionen Mal weiter von uns weg als die Sonne, sehen wir sie nur als Sterne. Das scheinbare Ziel der Plejadenbewegung am Himmel (der so genannte „Apex“) liegt in der Nähe von Beteigeuze (Beta Orionis).

Plejaden

Die Plejaden sind das markanteste und auffälligste Objekt im Sternbild Stier. Weltweit sind sie der bekannteste und einprägsamste Offene Sternhaufen. In der griechischen Mythologie galten sie als die schönen Töchter des Atlas, die von Zeus an den Himmel versetzt wurden, um sie dort vor dem ständig lüsternen Orion in Sicherheit zu bringen. Hier waren diese reizvollen Schönen jedoch für Zeus, Poseidon und Ares viel besser erreichbar. Zeus verführte nacheinander Maja, Elektra und Taygete, Poseidon angelte sich Alkyone und Kelaino, Ares verging sich an Asterope. Nur Merope wies die Angebote der lüsternen Götter ab und blieb ihrem Geliebtem Sisyphos treu. Die olympischen Götter reagierten gekränkt und verziehen das dem Sisyphos nie. Nach seinem Tode verdammten sie ihn dazu, in der Unterwelt auf ewig einen schweren Felsblock einen steilen Hügel hinauf zu rollen.

Der Sternhaufen der Plejaden hat in verschiedenen Kulturen verschiedene Namen und verschiedene Bedeutungen erhalten. Die ältesten bekannten astronomischen Beschreibungen der Plejaden wurden im Jahre 2357 v. Chr. in China verfasst. Die Eskimos in Grönland sahen in dem Sternhaufen ein Rudel Schlittenhunde, die einen Bären angreifen. Die Indianer sahen in ihnen sieben junge Frauen, die vor einem Bären auf einen Berg flohen und von dort an den Himmel versetzt wurden. Die Bauern im Mittelalter sahen in ihnen eine Glucke mit ihren Küken.

In allen Kulturen finden sich Hinweise auf eine spezielle Bedeutung der Plejaden. Im alten Persien kulminierten die Plejaden um Mitternacht am 17. November, jede Petition, die dem Großkönig an diesem Tag unterbreitet wurde, wurde genehmigt. Am gleichen Tag begann im alten Ägypten das Fest der Isis, der Göttin des Lebens. In den indianischen Hochkulturen Mittelamerikas definierte man die Länge des Großjahrs (26000 Jahre) als die Zeit, die der Frühlingspunkt braucht, um einmal von den Plejaden aus durch den gesamten Tierkreis wieder zu den Plejaden zu laufen.

Mit bloßem Auge kann man in den Plejaden in der Regel sechs Sterne sehen, deren Anordnung an eine verkleinerte Ausgabe des Großen Wagens mit verkürzter Deichsel erinnert. Daher werden die Plejaden von astronomischen Laien häufig mit dem „kleinen Wagen“ verwechselt. Der „Kleine Wagen“ ist jedoch eine volkstümliche Bezeichnung für das Sternbild Kleiner Bär. Bei sehr guten Beobachtungsbedingungen können scharfäugige Beobachter mit dem bloßen Auge bis zu elf Sterne in den Plejaden erkennen. Im Fernglas kann man hier über hundert Sterne wahrnehmen. Mit einem lichtstarken Fernglas ist der Anblick der Plejaden stets eine umwerfende Erfahrung.

Die Plejaden enthalten nach neuesten Messungen über 500 Sterne. Diese Sterne bewegen sich ähnlich wie die Hyaden gemeinsam als eine Gruppe durch den Weltraum, mit 25 km/s in Richtung Südsüdost. Die Plejaden sind ca. 420 Lichtjahre von uns entfernt. Die 2,8m helle Alcyone (Eta Tauri) ist der hellste Stern in den Plejaden, sie ist tausend Mal heller als unsere Sonne. Die leuchtschwächsten Sterne der Plejaden erreichen jedoch nur ein Hundertstel der Leuchtkraft unserer Sonne.

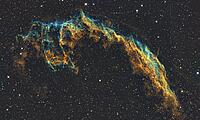

Auf ihrem Weg durchs All ziehen die Plejaden durch ein Feld mit riesigen dünnen Staubschleiern, welche das Licht der hellsten Plejadensterne reflektieren. Dadurch entstehen die als NGC 1432 und NGC 1435 bezeichneten schwachen Reflexionsnebel. Im Fernrohr sind sie kaum zu wahrnehmbar, weil die hellen Sterne der Plejaden diese Nebel überstrahlen.

Die Ekliptik verläuft im Sternbild Stier zwischen den Plejaden und den Hyaden hindurch. Man nennt diese Stelle am Himmel das „Goldene Tor der Ekliptik“. Jeden Monat bietet der Durchgang des Mondes durch dieses Himmelsareal einen schönen Anblick für den, der ihn von seinem Beobachtungsplatz aus genießen kann.

Weitere sehenswerte DeepSky-Objekte

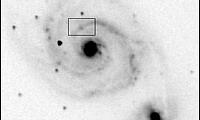

Das Sternbild Stier bietet außer den Hyaden und den Plejaden weitere sehenswerte Offene Sternhaufen. Ca. 3,5° nordöstlich von Aldebaran kann man schon in einem kleinen Fernrohr bei niedriger Vergrößerung den Offenen Sternhaufen NGC 1647 sehen. In derselben Richtung, aber 9,5° nordöstlich von Aldebaran liegt der ähnlich große NGC 1750, in dem man (bzw. hinter dem man) mit lichtstarken Fernrohren ein weiterer Sternhaufen NGC 1758 erkennen kann. Ca. 8,5° östlich von Aldebaran liegen die beiden kleinen Offenen Sternhaufen NGC 1807 und NGC 1817.

NGC 1807 ist größer als NGC 1817 und enthält viele schwache Sterne. Die Sterme in NGC 1817 sind jedoch heller, daher ist er der auffälligere Sternhaufen. Um diese Sternhaufen zu sehen, benötigt man ein lichtstarkes Fernrohr und muss mit niedriger Vergrößerung beobachten.

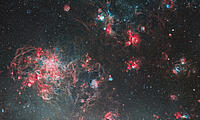

Ca. 1° nordwestlich von Zeta liegt der berühmte „Krebsnebel“ M 1. Das ist der sichtbare Überrest einer Supernova, deren Erscheinen am 4. Juli 1054 von chinesischen Astronomen aufgezeichnet wurde. Der Name „M 1“ wurde dem Nebel von seinem Entdecker Charles Messier gegeben. Messier war ein sehr erfahrener Beobachter und fand den Nebel im 18. Jahrhundert an der Pariser Sternwarte mit einem ziemlich kleinen Fernrohr. Heute kann M1 sogar in einem Achtzöller nicht mehr erfolgreich gesehen werden, weil der Himmel durch künstliche Lichtquellen zu sehr aufgehellt ist. Daran sieht man, wie sehr heutzutage die künstliche Himmelsaufhellung das astronomische Beobachten behindern bzw. verhindern kann.

Über den Autor Günther Bendt

Günther Bendt ist Jahrgang 1951, Diplompädagoge und Ingenieur für Physikalische/Biomedizinische Technik. Er arbeitete in internationalen Unternehmen der Medizintechnik und war zuletzt mehrere Jahrzehnte Technischer Redakteur in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit dem Sommer 2016 ist er im Ruhestand.

Als Kind beobachtete er zufällig eine Mondfinsternis, dieses Erlebnis weckte sein Interesse an der Astronomie. Seit 1997 macht er Führungen für Besuchergruppen der Volksternwarte Aachen. Er ist aktives Mitglied im Arbeitskreis Astronomie der Sternwarte. Seit 2000 wartet er die technische Ausstattung der Sternwarte.

Bei Astronomie.de erstellt er seit 2004 u. a. die monatliche Himmelsvorschau. Seit 2008 präsentiert er im Arbeitskreis Astronomie seine monatlichen „Neuigkeiten aus der Astronomie“.

Als astronomischer Betreuer hat Günther Bendt seit 2009 diverse Reisegruppen für Astronomie.de und für andere Veranstalter auf Sonnenfinsternisreisen nach China und Australien, zum Venustransit auf Island sowie zu diversen Polarlichtbeobachtungen im winterlichen Lappland begleitet. Er war bei fünf Reisen zum Nordkap auf einem Expeditionsschiff Kreuzfahrt-Lektor für Astronomie und Polarlicht. Auf fünf Kontinenten hat er bislang acht Totale Sonnenfinsternisse erlebt.