Ein “Volks-Maksutov” im Mini-Test - Die “Russentonne” MTO 100/1000

Vor kurzem habe ich meine optische Ausrüstung für die Astronomie um ein weiteres Juwel bereichert - eine "Russentonne" MTO 100/1000. Dieses Prachtstück russischer Qualitätsarbeit ist es durchaus wert, einmal näher vorgestellt zu werden.

Vom optischen Design ist die "Russentonne" ein klassisches Maksutov-Cassegrain Teleskop mit einem zusätzlichen Korrektor in Brennpunktnähe. Dieser Korrektor sorgt für eine Bildfeldebnung und verlängert die Primärbrennweite des Cassegrain-Systems (ca. 710mm) auf 1000mm. In der Konstruktion ist die "Russentonne" also ähnlich dem Meade ETX 90/1250. Ein wesentlicher Unterschied besteht in der solideren mechanischen Qualität des Produkts aus Russland. Zudem ist die "Russentonne" mit 100mm Öffnung und einem nominalen Öffnungsverhältnis von 1:10 wesentlich besser für die Fotografie geeignet. Auch kostet das ETX schon in der Primitivversion als Spotting Scope weit mehr als die "Russentonne"!

Der erste Eindruck nach dem Auspacken der Neuerwerbung läßt sich mit wenigen Worten beschreiben: schwer, robust, massiv - eben echt russisch. Das MTO 100/1000 ist ja eigentlich ein Spiegelteleobjektiv für die konventionelle Fotografie. Und als solches besitzt es ein normales M42x1 Gewinde zum Anschluß einer Zenit- oder Praktica-Kamera. Der M42x1 Anschluß kann übrigens auch durch andere T2-Adapter für verschiedene Kamerasysteme ersetzt werden. Am Tubus sind zwei um 90 Grad versetzte Anschlußplatten mit großem und kleinem Standardfotogewinde angebracht, mit deren Hilfe das Objektiv auf ein Fotostativ gesetzt werden kann. Die Fokussierung erfolgt durch Drehen des vorderen Objektivteils, wobei der Abstand zwischen Haupt- und Sekundärspiegel verändert wird. Die Optik macht einen sehr guten Eindruck. Die Maksutov-Platte und der Korrektor sind auf allen optischen Flächen mehrschichtvergütet.

Um die "Russentonne" astrotauglich zu machen, sind zwei wichtige Punkte zu beachten. Zum einen muß die Arretierung der Entfernungseinstellung entfernt werden, so daß über "Unendlich" hinaus fokussiert werden kann. Das geschieht durch Entfernen einer kleinen Schraube von der Tubusaußenseite. Damit kann der Brennpunkt weiter nach hinten verschoben werden, so daß über einen Adapter ein Zenitprisma angeschlossen werden kann. Zum zweiten müssen Hauptspiegel und Maksutov-Platte etwas gelockert werden, da diese meist verspannt sind. Diese Maßnahme führt zu einer drastischen Steigerung der Abbildungsleistung. Es gibt einige Händler, die diese Arbeiten vor dem Verkauf durchführen. Ich habe meine "Russentonne" bei der Firma Teleskop-Service erworben und ein erstklassiges Gerät erhalten.

Wie verhält sich nun die "Russentonne" im praktischen Einsatz? Nach einigen Tagen und Nächten praktischer Beobachtung möchte ich ein paar Erfahrungen weitergeben. Der Durchmesser des Gegenspiegels ist mit 35mm ziemlich groß. Bei Tagbeobachtungen (Einsatz der "Russentonne" als Spektiv) sowie bei der Sonnenbeobachtung mit kleinen und mittleren Vergrößerungen ist der große Gegenspiegel etwas gewöhnungsbedürftig. Der Pupillendurchmesser des Auges ist dann recht klein und bei leichten Bewegungen des Auges am Okular variiert die Helligkeit des Bildes. Die Austrittspupille im Okular ist ja ein verkleinertes Abbild der Eintrittspupille und ist damit eine Ringfläche mit dunklem Zentrum. Plaziert man das Auge genau im Zentrum der Austrittspupille, so erwischt man hin und wieder den dunklen Fleck. Bei Sternbeobachtungen fällt das nicht mehr auf, da der Pupillendurchmesser des Auges in der Regel größer als die Austrittspupille ist.

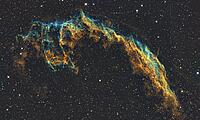

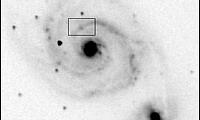

Am nächtlichen Sternenhimmel macht die "Russentonne" eine sehr gute Figur. Das Bild eines hellen Sterns bei 148-facher Vergrößerung sieht aus wie in einem Lehrbuch. Exakt konzentrische und kreisrunde Beugungsringe im Fokus sowie ein einheitliches intra- und extrafokales Abbild des Sterns sprechen für eine erstklassige Optik. Die beiden Doppelsterne Epsilon 1 und 2 in der Leier werden problemlos getrennt. Unter guten Bedingungen trennt die Optik sogar den Doppelstern Pi im Sternbild Adler (Komponenten 6,3 und 6,8mag mit 1,4" Abstand). Das ist für ein Teleobjektiv - welches eigentlich kein Teleskop werden sollte - ganz beachtlich! Angenehmes Beobachten ist allerdings nur mit Zenitprisma möglich. Um ein solches an der "Russentonne" verwenden zu können, muß der Fokus weiter nach hinten gelegt werden. Dies geschieht über die Fokussierung des Objektivs und einen veränderten Abstand zwischen Haupt- und Gegenspiegel. Damit verlängert sich die Brennweite des Maksutov-Systems - je nach optischem Weg des Zenitprismas - um 15-20%. Mit einem normalen 1,25" Zenitprisma ergibt sich so eine Brennweite von ca. 1180mm. Abzüglich Obstruktion durch den Gegenspiegel hat man zudem eine wirksame Öffnung von nur 94mm. Das tatsächliche Öffnungsverhältnis liegt also eher bei 1:12,5. Für die Beobachtung von Sonne, Mond und Planeten ist das kein Problem - für Deep-Sky Beobachtungen ist es aber ein wenig duster. Mit einem 40mm Okular ist die niedrigste Vergrößerung ca. 30-fach und die maximale Austrittspupille liegt bei 3,3mm. Trotzdem kann man mit der "Russentonne" tolle Beobachtungen machen. Der Anblick von Objekten wie dem Ringnebel in der Leier oder dem Hantelnebel im Füchslein ist sehr eindrucksvoll. Der Kugelsternhaufen M13 wird schon am Rand in Einzelsterne aufgelöst und der Anblick von h und chi im Perseus ist atemberaubend. Eine wahre Wonne ist der Orionnebel. Die Fülle an Details ist schon erstaunlich, ein gängiger 100mm Refraktor liefert hier kaum bessere Bilder. Eine Durchmusterung der Sternbilder Schütze und Großer Wagen zeigt, daß die "Russentonne" für viele helle Gasnebel, Offene- und Kugelsternhaufen sowie Galaxien bestens geeignet ist. Auch den Nordamerika- und den Cirrusnebel im Schwan kann man bei guten Sichtbedingungen beobachten. Hier bereitet aber die lange Brennweite Probleme. Mit einem 40mm Plössl Okular liegt das wahre Gesichtsfeld bei etwas weniger als 1,5 Grad. Man sucht dann eine halbe Stunde den Nordamerikanebel, war aber schon dreimal mitten drin! Es ist daher sehr empfehlenswert, einen Sucher anzubringen und auch zu benutzen.

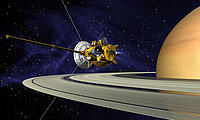

Schärfe und Kontrastleistung der "Russentonne" an Mond und Planeten sind bis zu einer 148-fachen Vergrößerung sehr gut und mit einem guten 80mm Achromaten vergleichbar. Mit 94mm effektiver Öffnung ist das Bild sogar noch etwas heller und praktisch farbfehlerfrei. Bei noch höherer Vergrößerung stößt die Optik aber an ihre Grenzen. Hier tut der große Gegenspiegel seine Wirkung, ein guter Refraktor zeigt die Planeten wesentlich kontrastreicher. Persönlich nutze ich an der "Russentonne" am liebsten eine 118-fache Vergrößerung. Das reicht zum Spazieren-Sehen an Mond, Jupiter und Saturn vollkommen aus.

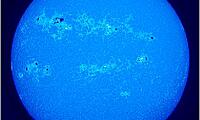

Montieren sollte man die "Russentonne" wenigstens auf einer stabilen azimutalen Montierung (Baader BP-60, Antares AZ-3) oder einer Vixen NP- bzw. GP-Montierung oder vergleichbaren Montierungen. Auf einem ordinären Fotostativ mit Panoramakopf wird das Nachführen (insbesondere bei höheren Vergrößerungen) zur Tortur. Standesgemäß sitzt meine "Russentonne" auf einer motorisierten russischen Gabelmontierung mit einer "Polhöhenwiege" aus Holz. Wenn es mal schnell gehen muß, montiere ich die "Russentonne" auf einer azimutalen Montierung (ebenfalls russischer Herkunft). Diese Montierung ist sehr solide, besitzt manuelle Feinbewegungen in beiden Achsen und trägt die "Russentonne" ohne zu klagen. Als weiteres Zubehör nutze ich einen russischen Sonnenfilter (Original-Objektivfilter für das MTO 100/1000, für die Sonnenbeobachtung verspiegelt) und ein Noname-Zenitprisma (Made in Japan). Mit einem 2-fach Konverter und einer Spiegelreflex-Kamera versehen eignet sich die "Russentonne" auch hervorragend für Übersichtsaufnahmen der Sonne (Objektivfilter nicht vergessen!). Zur Standardausrüstung gehören bei mir noch verschiedene Okulare: ein 40mm Plössl (Antares), ein 30mm LE (Takahashi), drei Weitwinkel Okulare mit 24,5, 18 und 13,8mm Brennweite (Meade) sowie ein 10mm (Masuyama) und ein 8mm Plössl Okular (Televue). Der Vergrößerungsbereich geht somit von 30-fach bis 148-fach. Die Qualität der einfachen Plössl-Okulare ist für die "Russentonne" vollkommen ausreichend. Aufgrund des großen effektiven Öffnungsverhältnisses von 1:12,5 braucht man keine teuren Spezialokulare. Die Super-Plössl-Okulare von Bresser oder Antares bekommt man neu für unter 150,- DM das Stück, auf dem Gebrauchtmarkt meist noch günstiger.

Wer einen Binokularansatz besitzt, sollte auf jeden Fall versuchen, diesen an der "Russentonne" zum Einsatz zu bringen. Das Baader 60 Grad Bino paßt beispielsweise ohne Probleme über einen T2-Adapter direkt an die "Russentonne". So kann man völlig entspannt die Planeten beobachten oder auch die helleren Deep-Sky Objekte geniessen.

Der Preis für die "Russentonne" lag so ziemlich genau bei 390,- DM (ohne Zubehör). Für ein 100mm Teleskop von ausgezeichneter optischer Qualität ist das mehr als günstig. Darüberhinaus bekommt man ein schönes Teleobjektiv mit 1000mm Brennweite (die nächste Sonnenfinsternis kommt gewiß ...), welches sich wunderbar für die Fotografie von Sonne, Mond, Sonnenauf- und -untergängen und für die "normale" Fotografie verwenden läßt. Muß man sich allerdings erst sämtliches Zubehör (wie Stativ, Montierung, Okulare, Prisma und Filter) dazukaufen, dann kann es sehr schnell sehr teuer werden. Einem Einsteiger in die Astronomie würde ich den Kauf der "Russentonne" daher nicht empfehlen, denn es gibt günstigere Komplettangebote. Als Zweit- oder Reiseinstrument ist sie aber sehr empfehlenswert, noch dazu, wenn sie fotografisch genutzt wird. Mehr "Teleskop+Teleobjektiv" bekommt man für den Preis von 390,- DM wohl kaum.

Nachsatz zum Thema Obstruktion (Zentralabschattung)

Der relativ große Durchmesser des Sekundärspiegels von 35mm bewirkt einen gewissen "Verlust" an Öffnung. Dieser beträgt bei der "Russentonne" ca. 12% der Öffnungsfläche. Das entspricht einem äquivalenten Spiegeldurchmesser (ohne Obstruktion) von ca. 94mm. Die visuelle Grenzgröße der Optik sinkt dabei um ca. 0,14 Größenklassen - ein Wert, mit dem man durchaus leben kann. Wesentlich problematischer ist der Einfluß der zentralen Abschattung auf das Beugungsbild. Die Obstruktion bewirkt, daß ein Teil der Lichtintensität aus dem zentralen Sternscheibchen (Airy-Disk) in die Beugungsringe (vorwiegend in den ersten Beugungsring) abwandert. Beim Test an einem hellen Stern kann man den relativ hellen ersten Beugungsring gut sehen. Voraussetzung dafür sind gutes Seeing und eine hohe Vergrößerung (hier 148-fach). In der Praxis heißt das, Auflösungsvermögen und Kontrast der Optik sind schlechter als bei einem Refraktor gleicher Öffnung/Brennweite. Dies bedeutet, daß die Vergrößerungsfähigkeit der Maksutov-Optik niedriger liegt als bei einem vergleichbaren und sehr guten Refraktor. Neben der Obstruktion spielt natürlich auch die Oberflächengenauigkeit des Spiegels eine wichtige Rolle. Da das MTO 100/1000 als Teleobjektiv und nicht als Teleskop konzipiert ist, dürfte der Hauptspiegel nicht ganz die Qualität eines guten Spiegelteleskops erreichen. Im Fall meiner "Russentonne" ist bei ca. 160-fach die Grenze der Vergrößerungsfähigkeit erreicht. Bei noch höheren Vergrößerungen wird das Bild zunehmend kontrastarm und die Schärfe leidet mehr und mehr. Diese Effekte sind ein Zugeständnis an die optische Konstruktion. Dafür hat die Maksutov-Optik eine sehr kurze Baulänge, kommt mit einer leichteren Montierung aus und ist wesentlich einfacher zu transportieren. Der 100mm Maksutov paßt noch gut auf eine azimutale Reisemontierung vom Typ Baader BP-60, ein 100/1000 Refraktor wohl kaum ...

Nützliche Links zum Thema Russentonne

- Wolfgang Stricklings Astro-Homepage"

- Russentonnen" gibt es gelegentlich noch auf Flohmärkten zu kaufen. Ansonsten bieten viele Händler das Gerät in unterschiedlichsten Versionen an. Nutzen Sie den Gebrauchtmarkt bei Astronomie.de

- Eine Suche im Web mit google.de fördert noch weitere Tips und Tricks zur "Russentonne" an's Tageslicht ...