Apollo 15 - Kunst in der Hadley-Rille

Bereits 1970 war klar, dass das Apollo-Programm gekürzt werden würde. Bis September wurden die ursprünglich geplanten Missionen 15, 19 und 20 gestrichen, sodass Apollo 16 bis 18 neu nummeriert zu Apollo 15 bis 19 wurden. Daher hatte Apollo 15 bereits ein stark erweitertes wissenschaftliches Programm - es ging nun nicht mehr vor allem daran, sicher zum Mond und wieder zurück zu kommen. Neben verbesserten Lebenserhaltungssystemen, die einen längeren Aufenthalt auf dem Mond ermöglichten, gehörte erstmals auch das Mondauto zur Ausrüstung. Damit waren größere Erkundungstouren möglich, und die Astronauten waren nicht mehr auf die „Handkarre“ von Apollo 14 angewiesen.

Der Kommandant des Kommando-Moduls „Endeavour“ war Alfred Worden, mit der Mondfähre Falcon landeten David Scott und James Irwin. Da Apollo 15 einen stärker wissenschaftlich geprägten Missions-Schwerpunkt hatte, erhielten alle drei Astronauten noch eine geologische Ausbildung. Die Saturn-V-Rakete hob plangemäß und ohne Probleme am 26. Juli 1971 von Cape Canaveral ab, die Mondfähre landete am 31. Juli bei der Hadley-Rille in der Region des Apenninen-Gebirges.

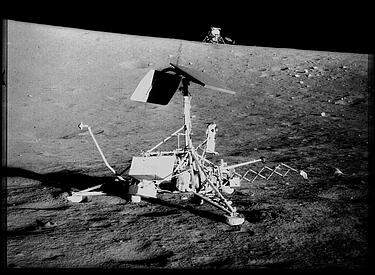

Während Scott und Irwin die Mondoberfläche erkundeten, hatte Worden im Mondorbit ebenfalls ein volles Programm, da er mehrere Messinstrumente und Kameras bedienen musste - auf dem Rückflug stand ihm sogar ein Weltraumspaziergang bevor, um einen zuvor ausgesetzten Kleinsatellit wieder einzufangen. Scott und Irwin unternahmen drei Außeneinsätze auf dem Mond, wobei sie wieder zahlreiche Experimente und Messgeräte aufbauten. Zuvor unternahm Scott alleine einen ersten, halbstündigen Einsatz. Die „Sightseeing-Tour“, wie die Astronauten sie später bezeichneten, diente dazu, sich einen Überblick über die Gegend zu verschaffen. Im Reisegepäck befand sich erstmals auch ein Mondauto, sodass die Astronauten nicht auf die nähere Umgebung beschränkt waren. Allerdings zeigte sich, dass die Vorderradlenkung des Mondautos defekt war. Da das Mondauto zusätzlich noch eine Hinterradlenkung hatte, konnte es dennoch eingesetzt werden.

Die drei Fahrten mit dem Mondauto waren sehr unruhig, in der niedrigen Mondschwerkraft machte das Fahrzeug große Sprünge, zum Teil hatte nur eines der vier Räder noch Bodenkontakt. Ziele der Fahrten waren die Hadley-Rille und das Mount-Hadley-Delta. Da die Entnahme von Bodenproben sich als schwierig erwies, konnten nicht alle geplanten Punkte des Programms erledigt werden, dennoch wurden insgesamt 77 Kilogramm Bodenproben eingesammelt und zahlreiche Messinstrumente aufgestellt.

Am Landeplatz hinterließen die Astronauten außerdem das erste Kunstwerk auf dem Mond: Der belgische Künstler Paul van Hoeydonck hatte eine 8,5 cm große Figur eines Astronauten geschaffen, den „Fallen Astronaut". Gemeinsam mit einer Gedenkplakette erinnert diese kleine Statue an 14 Raumfahrer, die bis dahin verstorben waren. Die Statue kam ohne Kenntnis der NASA im Privatgepäck auf den Mond, erst nach der Rückkehr wurde die Aktion bekannt gegeben.

Insgesamt verbrachten die Astronauten zwei Tage und 18 Stunden auf der Mondoberfläche, bevor sie wieder für den Rückflug starteten. Der Zeitraum zwischen der letzten Exkursion und dem Rückflug mit dem Andockmaneuver an Endeavour war sehr anstrengend und forderte die Astronauten stark, weshalb die NASA die Einsatzpläne für die folgenden Missionen abänderte. Trotz einiger Pannen kehrte Apollo 15 am 7. August sicher im Pazifik.

Nach der Landung sorgten die Aktivitäten der Apollo-15-Astronauten noch für einigen Wirbel. Neben der privaten „Fallen-Astronaut"-Aktion hatten die Astronauten noch rund 400 Briefumschläge im Privatgepäck, von denen einhundert später im November 1971 in Deutschland verkauft wurden. Außerdem hatte Scott noch zwei Uhren dabei, um sie für einen Freund bzw. den Hersteller zu testen. Als Folge dieser Aktivitäten verschärfte die NASA die „Gepäckkontrollen", um kommerzielle Ausnutzung der Mondflüge zu verhindern.

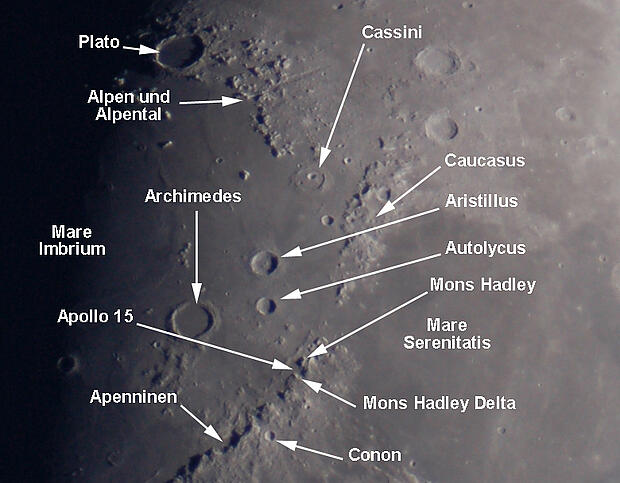

Der Landeplatz (Rükl Karte 22)

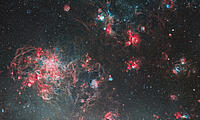

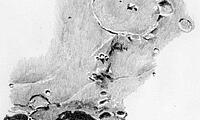

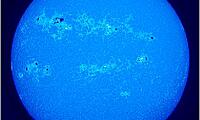

Apollo 15 ist anders als seine Vorgänger nicht „irgendwo im nirgendwo“ gelandet, sondern in einer auch im Teleskop sehr reizvollen Gegend, nämlich im Grenzgebiet zwischen Mare Serenitatis (Meer der Ruhe) und Mare Imbrium (Meer der Heiterkeit). Drei Gebirgsketten markieren die Grenze. Sie sind möglicherweise die Überreste des Einschlags, bei dem das Regenmeer entstand. Besuchen Sie die Region am besten, wenn der Mond sieben bis acht Tage alt ist. Das Bild zeigt den acht Tage alten Mond, sodass die Gebirgszüge und einige Krater vollständig zu sehen sind, die Sonne über dem eigentlichen Landegebiet aber schon recht hoch steht.

Beginnen Sie mit der Suche, indem Sie das Mare Serenitatis identifizieren - je nach Mondalter liegt das Mare Imbrium noch weitestgehend im Schatten. Die beiden Meere berühren sich ein Stück oberhalb der Mitte des Mondes. Wenn der Mond sieben Tage alt ist, liegen die Gebirgszüge der Alpen, des Caucasus und der Apenninen ziemlich genau auf dem Terminator, also auf der Licht- und Schattengrenze. In den folgenden Stunden taucht das Mare Imbrium immer weiter aus dem Schatten auf, und mit ihm ein prächtiger Krater: Archimedes. Er hat einen Durchmesser von 83 Kilometer und terrassierte Wälle, sein Inneres ist lavaüberflutet und glatt. Südlich von des Kraters liegt das etwa 140 Kilometer große Archimedes-Gebirge.

Im Nordosten liegen zwei kleinere, im Teleskop aber ebenfalls auffällige Krater: Der 55 Kilometer große Aristillus, der von einem Strahlenkranz hellerer Auswurfsmaterie umgeben ist, sowie der 39 Kilometer große Autolycus. Achten Sie bei Aristillus einmal auf sein Zentralgebirge: Drei Berggipfel erheben sich 900 Meter über den 3650 Meter tiefen Kratergrund.

Die Lavaebene südlich von Autolycus trägt die Bezeichnung Palus Putredinis oder auf Deutsch Sumpf der Fäulnis. Im Westen wird sie von Archimedes begrenzt, im Osten von den Apenninen. In dieser Gegend gibt es einige Rillen, die den Basalt durchziehen, diese sind jedoch nur schwer zu sehen. Die Bradley-, Fresnel- und Archimedes-Rillen sind nur vier Kilometer breit, daher sollte die Sonne möglichst flach stehen, damit Sie sie als gewundene Bänder erkennen können. Die Rillen in diesem Teil des Monds haben unterschiedliche Ursprünge: Einige sind eingestürzte unterirdische Lavakanäle, andere entstanden wohl, als der Untergrund unter dem Gewicht der Lava des Mare Imbrium nachgab.

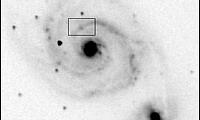

An der Nordspitze des Apenninen-Gebirgszugs liegt der Landeplatz von Apollo 15. Fahren Sie einmal den Fuß des Gebirges an der Seite ab, die an Palus Putredinis angrenzt. Dort finden Sie eine große Bucht, an deren Nordseite das 25 Kilometer große Gebirgsmassiv Mons Hadley liegt und an dessen Südseite das Gebirgsmassiv Mons Hadley Delta. Ein niedrigerer Gebirgszug schirmt die Region gegen Palus Putredinis ab. Apollo 15 landete in dieser Bucht, in der Nähe von Mons Hadley Delta und der nur zwei Kilometer breiten, achtzig Kilometer langen Hadley-Rille. Diese Rille war eines der Ziele der Fahrten mit dem Mondauto, für kleinere Teleskope ist sie jedoch kein leichtes Ziel. Probieren Sie es dennoch ruhig einmal, wenn der Mond hoch am Himmel steht, die Luft ruhig ist und Sie hoch vergrößern können.

Wenn Sie die Landestelle von Apollo 15 identifiziert haben, werfen Sie unbedingt auch noch einen Blick auf die umgebenden Gebirgszüge. Die Apenninen erstrecken sich vom Landeplatz von Apollo 15 noch rund 600 Kilometer nach Süden und nur einer der Gebirgszüge, die das Mare Imbrium umgeben.

Zu diesem Meer fallen die Hänge der Apenninen deutlich steiler ab als auf der anderen Seite, zum angrenzenden Mare Vaporum (dem Meer der Dünste). Ihre höchsten Gipfel sind über 5000 Meter hoch. Gut 100 Kilometer südlich von Apollo 15 liegt der gut erhaltene, immerhin 22 Kilometer große und 2320 Meter tiefe Krater Colon.

Im Norden schließt der Caucasus an die Apenninen an, nur eine rund 50 Kilometer breite Lavaebene trennt die beiden Gebirgszüge. Sie erstrecken sich über 520 Kilometer fast bis hin zu den Kratern Eudoxus und Aristoteles. Die höchsten Kaukasus-Gipfel durchbrechen sogar die 6000er-Marke.

Wenn Sie dem Rand des Mare Imbrium folgen, stoßen Sie schließlich auf die Alpen, die das 180 Kilometer lange und elf Kilometer breite Alpental in zwei Hälften unterteilt. Der Nordteil dieses Gebirgszugs ist ein Gewirr aus Bergen und Tälern, während die Südhälfte eher sanft ausläuft. Tief im Süden, am Übergang zwischen Alpen und Caucasus, liegt der flache, sechzig Kilometer durchmessende Krater Cassini. In ihm liegen zwei auffälligere, aber wesentlich kleinere Krater. Im Norden werden die Alpen dagegen von der auffälligen, 100 Kilometer großen Wallebene Plato unterbrochen. Ihr lavaüberfluteter Boden zeigt keine auffälligen Krater.